为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话和给谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队队员回信精神,引导青年学生在躬身实践中坚定理想信念、锤炼政治品格、提升能力本领,7月11日至17日外国语学院“语润凤山·言泽乡音”志愿服务队奔赴普洱市景谷县、宁洱县,开启暑期“三下乡”社会实践活动。该团队入选2025年教育部“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务1000支重点团队,由13名预备党员、9名共青团员组成,由外国语学院田敏、陈文慧两位老师指导。

本次社会实践深入特色农业场景、乡村社区、文化场馆及企业工厂等,了解国家通用语言文字在乡村产业发展、地方文化传承与民族交融交往等方面的情况与发展,旨在通过普通话推广实践,助力乡村产业振兴、文化传承创新、民族交融交往,探索语言赋能乡村产业振兴的有效模式,同时提升团队成员的语言实践能力,加强普通话与乡村振兴、地方文化的深度融合与连接,为铸牢中华民族共同体意识贡献力量。

一、普通话推广:语言赋能乡村产业

一、普通话推广:语言赋能乡村产业

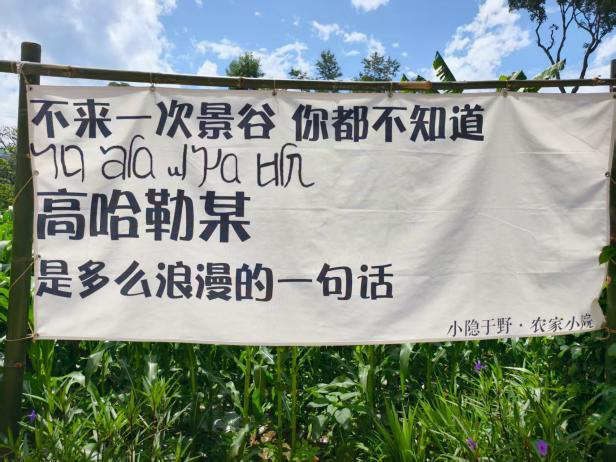

普通话,是连接地方与外界的纽带与桥梁,也是乡村振兴的语言基石。为积极响应国家乡村振兴战略,推动国家通用语言文字在乡村地区的普及与应用,助力乡村振兴与发展地方文化,“语润凤山·言泽乡音”志愿服务队走进景谷县威远镇芒冒村、芒发村,以及凤山镇芒竜村。

在居住着汉族、傣族、彝族、哈尼族等各种民族的芒冒村,国家通用语言文字作为沟通与交流的桥梁,连接着村落里共居的各民族同胞打造清洁美丽的乡村环境、创建和谐的宜居环境。

紧邻芒冒的芒发村也是多民族共居村落,国家通用语言文字推动了当地多民族共居村落宜居生态环境的构建。外出务工人员与毕业大学生返乡创业,也用国家通用语言文字与从外界带回的新理念新创意,改变着这个原本传统而落后的村落。

凤山镇芒竜村的烤烟产业与那肖田小组的菠萝产业既是“一村一品”乡村振兴的典型示范,也是村支书带领村民克服语言障碍,向外界学习、促进家乡发展的生动实践。

二、探访非物质文化遗产:推动地方产业与文化

景谷县位于云南西南部,有着自己丰富而独特的文化。是远近闻名的“大白茶之乡”。在实践中,团队走进民乐镇秧塔村近距离参观白茶始祖,探访东方树叶民乐茶厂以及景谷县白茶馆、非物质文化遗产会客厅、白茶交易市场,聆听大白茶非物质文化遗产创始人李大昌的讲述,了解茶产业与当地非物质文化遗产的交融互动。

除了大白茶,景谷县的象脚鼓与陀螺也是流传悠久的非物质文化遗产。象脚鼓舞展示了民族之美,打陀螺不仅是传统体育运动也是国家级非物质文化遗产代表性项目。

三、共赴振兴之路:铸牢中华民族共同体意识

团队成员在此次“三下乡”社会实践活动中,通过发放问卷、入户访谈以及与社区、县团委、县政府工作人员座谈的方式,了解当地普通话的使用情况,并积极向村民宣传普通话的相关政策,引导村民树立正确的语言观念。

在景谷县铸牢中华民族共同体意识主题馆的学习,以及在宁洱县民族团结园中民族团结誓词碑和园内的普洱民族团结誓词碑纪念馆的寻访与参观,让团队成员见证了边疆少数民族地区团结一心、坚定拥护中国共产党的决心。

此次“推普助力乡村振兴”社会实践成果丰硕。未来,外国语学院将持续关注云南边疆地区的普通话发展与乡村振兴情况,通过“实践考察+专业研学”的模式,构建长期渐进式学习与服务机制,引导师生参与“三下乡”社会实践活动,为推普助力乡村振兴贡献更多的力量。